Si l’on connait bien le « premier » secteur – le secteur public-, tout comme le « deuxième » secteur – le secteur privé à but lucratif-, on connait beaucoup moins le « troisième » secteur, qui regroupe lui l’ensemble des entités à but non-lucratif et qui constituent pourtant en Europe comme au Brésil un part tout à fait considérable de l’Économie.

Au Brésil, ce troisième secteur, principalement composé d’associations, de fondations, d’ONG et d’une foule d’autres entités à vocation principalement humanitaire et sociale, compte pas moins de 500.000 organisations enregistrées, lesquelles emploient plus de 2,9 millions de brésiliens (6,7% du marché du travail). Hôpitaux Philanthropiques, Écoles, Crèches, Soupes Populaires, Centres de Formation Professionnelle, de Recherche d’Emploi, ou encore de Traitement de la Dépendance pour les Toxicomanes, tous les domaines de la vie sociale et économique des brésiliens sont investis par ces entités à but non-lucratif.

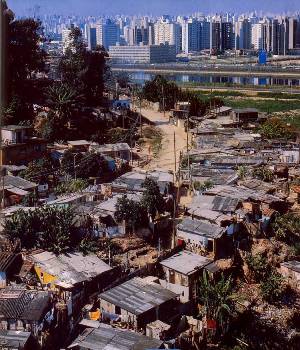

Dans un pays comme le Brésil où les services publics ne sont souvent pas à la hauteur ou tout simplement inaccessibles à certaines populations reculées (Amazonie) ou marginalisées (habitants de favelas); et où l’offre de service privée est le plus souvent inaccessible aux plus démunis; l’oeuvre réalisée par ces organisations volontaires et leurs bénévoles est perçue comme indispensable.

Une enquête IBOPE de 2011 montre que 25% des brésiliens déclarent être ou avoir été dans le passé « volontaire » dans l’une de ces organisations du troisième secteur. Autrefois plutôt le fait des classes aisées et éduquées, le volontariat tend à se démocratiser ces dernières années. L’étude montre aussi que 49% des volontaires le sont dans des institutions « religieuses », ce qui montre à la fois la nature très « confessionnelle » du troisième secteur brésilien et la prégnance des motivations religieuses aux yeux des bénévoles. Les orphelinats et abris pour adolescents du système public sont ainsi par exemple gérés pour 70% d’entre eux, par des structures confessionnelles (IPEA).

Mais il est bien loin le temps où le Brésil constituait l’une des principales destinations de la générosité de donateurs du Nord, et aujourd’hui, nombre de ces organisations font face à de sérieux problèmes de financement. De plus, les Brésiliens, pourtant réputés pour leur main sur le coeur, ne sont pas très coutumiers des dons aux organismes volontaires (il faut dire que les incitations de l’Etat sont minimes de ce point de vue). Certaines parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu en obtenant des partenariats avec les pouvoirs publics. Particulièrement contraignants, puisque les organisations volontaires doivent dès lors se conformer à un cadre technique et légal particulièrement complexe (qui implique des rénovations de bâtiments, l’embauche de professionnels etc.), ces partenariats ne constituent pourtant pas toujours le remède financier espéré. La participation des pouvoirs publics étant souvent, au final, moindre que promise et presque systématiquement sujette à des retards très préjudiciables pour ces organismes. Les volontaires n’ayant alors plus d’autres options que de mettre la main à la poche ou bien la clé sous le paillasson.

Si l’Etat brésilien reconnait l’importance et la nécessité de l’oeuvre du troisième secteur, il reste réticent à l’idée de le financer, du fait d’un certain climat de suspicion engendré par quelques scandales d’ONG fantoches ayant détourné, encore tout récemment, des millions de réals des caisses publiques. Mais si la « Filoutropie » est une réalité, elle ne doit pas être confondue avec le vaste univers de la « Philanthropie » et du volontariat, une force à promouvoir et sans laquelle le Brésil ne serait certainement pas ce qu’il est aujourd’hui.

Perquisitions de Crack (en Kilos) par la brigade des stupéfiants et par la Police Fédérale – 2006/2009

Perquisitions de Crack (en Kilos) par la brigade des stupéfiants et par la Police Fédérale – 2006/2009